必修一地理第一章知識(shí)點(diǎn)總結(jié)、必修一地理第一章知識(shí)點(diǎn)總結(jié)框架

歡迎關(guān)注公眾號(hào)老丁侃地理,更多精彩內(nèi)容每日呈現(xiàn)。

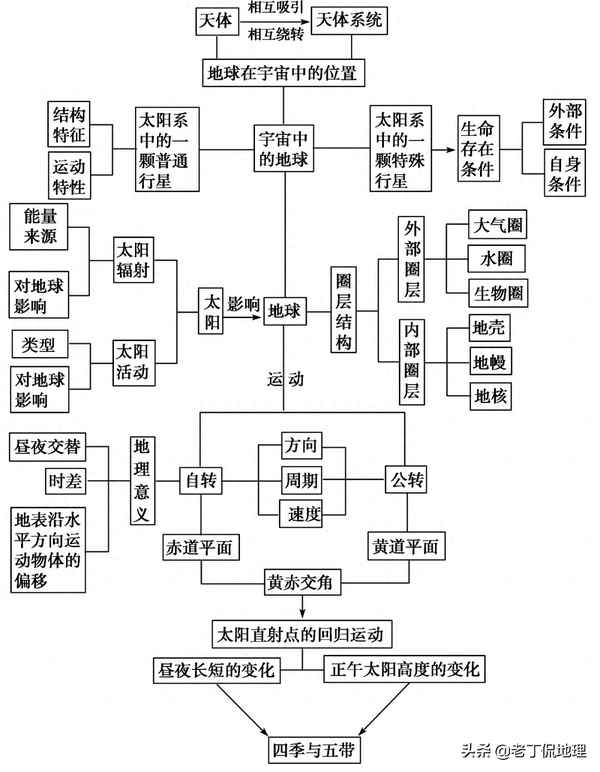

第一章《行星地球》

第二章《地球上的大氣》

第三章《地球上的水》

第四章《地表形態(tài)的塑造》

第五章《自然地理環(huán)境的整體性與差異性》

知識(shí)梳理

(一)地球的自轉(zhuǎn)

1.地球自轉(zhuǎn)的地理意義

(1)晝夜更替。

(2)產(chǎn)生時(shí)差,經(jīng)度不同,地方時(shí)不同,時(shí)間上東早西晚。

(3)水平運(yùn)動(dòng)物體在北半球向右偏,南半球向左偏,赤道不偏轉(zhuǎn)。

2.判斷晨昏線的三大技法

(1)利用自轉(zhuǎn)方向判斷:順自轉(zhuǎn)方向?qū)⒁M(jìn)入白天的為晨線,將要進(jìn)入黑夜的為昏線。

(2)利用地方時(shí)判斷:赤道上地方時(shí)為6時(shí)的點(diǎn)所在為晨線,為18時(shí)的點(diǎn)所在為昏線。

(3)利用晝夜半球位置判斷:晝半球西側(cè)為晨線,東側(cè)為昏線;夜半球則相反。

(二)地球的公轉(zhuǎn)

1.地球公轉(zhuǎn)的基本特征

(1)方向:自西向東,從北極上空看呈逆時(shí)針,從南極上空看呈順時(shí)針。

(2)速度:近日點(diǎn)(1月初)附近公轉(zhuǎn)速度快,遠(yuǎn)日點(diǎn)(7月初)附近公轉(zhuǎn)速度慢。

2.正午太陽(yáng)高度

(1)判斷正午太陽(yáng)高度的兩大技巧:

①“來(lái)增去減”:太陽(yáng)直射點(diǎn)向某地所在方向移來(lái),則正午太陽(yáng)高度增大,移去則減小。

②“遠(yuǎn)小近大”:距離太陽(yáng)直射點(diǎn)所在的緯線越遠(yuǎn),正午太陽(yáng)高度越小,反之越大。

(2)正午太陽(yáng)高度的計(jì)算:

正午太陽(yáng)高度=90°-兩點(diǎn)緯度差。

其中,當(dāng)所求地點(diǎn)與太陽(yáng)直射點(diǎn)在同一半球時(shí),該緯度差即為所求點(diǎn)與直射點(diǎn)緯度差的絕對(duì)值;不在同一半球時(shí),該緯度差為二者緯度數(shù)之和。

3.日出、日落方位的判定

(1)當(dāng)太陽(yáng)直射赤道時(shí)(春分日、秋分日),南、北極點(diǎn)除外,全球各地正東日出、正西日落。

(2)當(dāng)太陽(yáng)直射北半球時(shí),除極晝、極夜地區(qū)外,全球各地東北日出、西北日落;且太陽(yáng)直射緯度越高,太陽(yáng)升落的方位越偏北。

(3)南半球剛剛結(jié)束極夜的地點(diǎn),其日出、日落方位均為正北;北半球剛剛結(jié)束極夜的地點(diǎn),其日出、日落方位均為正南。

4.晝夜長(zhǎng)短

(1)季節(jié)變化規(guī)律圖示(以北半球?yàn)槔?:

(2)緯度分布規(guī)律:

太陽(yáng)直射點(diǎn)所在半球晝長(zhǎng)夜短,且緯度越高,晝?cè)介L(zhǎng);另一半球相反。

(3)計(jì)算方法:

①利用一個(gè)地區(qū)晝弧所跨的經(jīng)度范圍來(lái)計(jì)算。

方法:晝長(zhǎng)=晝弧度數(shù)/15°,同理求夜長(zhǎng)。

②利用已知的日出和日落時(shí)間來(lái)計(jì)算。

方法:晝長(zhǎng)=2×(12-日出時(shí)間)或晝長(zhǎng)=2×(日落時(shí)間-12)。

[打牢基礎(chǔ)]

(一)大氣運(yùn)動(dòng)

1.熱力環(huán)流規(guī)律

(1)近地面冷,氣流下沉,近地面形成高壓(即冷下沉、冷高壓)。

(2)近地面熱,氣流上升,近地面形成低壓(即熱上升、熱低壓)。

(3)近地面與高空氣壓相反。

(4)水平氣流總是從高壓流向低壓。

2.大氣環(huán)流與氣候分布

(二)天氣與氣候

1.鋒面系統(tǒng)

(1)冷鋒:

①過(guò)境前:暖氣團(tuán)控制,氣溫較高,氣壓較低。

②過(guò)境時(shí):常出現(xiàn)陰天、大風(fēng)、雨雪等天氣現(xiàn)象。

③過(guò)境后:冷氣團(tuán)控制,氣溫和濕度降低,氣壓升高,天氣轉(zhuǎn)晴。

(2)暖鋒:

①過(guò)境前:冷氣團(tuán)控制,氣溫較低,氣壓較高。

②過(guò)境時(shí):多云和降雨天氣,連續(xù)性降水或霧。

③過(guò)境后:暖氣團(tuán)控制,氣溫升高,氣壓降低,天氣轉(zhuǎn)晴。

(3)準(zhǔn)靜止鋒與天氣:多連續(xù)性陰雨天氣。

2.氣旋與反氣旋

(1)氣旋(低壓系統(tǒng))—中心氣流上升—多為陰雨天氣。

(2)反氣旋(高壓系統(tǒng))—中心氣流下沉—多為晴朗天氣。

3.氣候

(1)影響氣候的主要因素:

一個(gè)地方氣候的形成是太陽(yáng)輻射(緯度因素)、大氣環(huán)流、海陸分布、地形、洋流等因素綜合影響的結(jié)果。

(2)氣候類(lèi)型的一般分布規(guī)律(以北半球?yàn)槔?:

(一)水體運(yùn)動(dòng)規(guī)律

1.水循環(huán)過(guò)程

結(jié)合上圖,水循環(huán)的過(guò)程可以歸納為:

2.世界洋流分布規(guī)律

(1)以副熱帶海區(qū)為中心的大洋環(huán)流,在北半球呈順時(shí)針?lè)较蛄鲃?dòng),南半球呈逆時(shí)針?lè)较蛄鲃?dòng)。大洋東岸是寒流,大洋西岸是暖流。

(2)以副極地海區(qū)為中心的大洋環(huán)流只分布在北半球,且呈逆時(shí)針?lè)较蛄鲃?dòng);大洋東岸是暖流,大洋西岸是寒流。南半球沒(méi)有這個(gè)環(huán)流系統(tǒng)。

(3)南緯40°~60°海區(qū),形成了規(guī)模很大、橫貫三大洋、環(huán)繞地球的西風(fēng)漂流。洋流成因是受西風(fēng)影響(風(fēng)海流),流向?yàn)樽晕飨驏|(南極上空看呈順時(shí)針),性質(zhì)為寒流。

(4)北印度洋海區(qū),由于面積小以及南亞季風(fēng)的影響,形成了冬逆夏順的季風(fēng)洋流。

3.洋流對(duì)地理環(huán)境的影響

(1)對(duì)氣候:寒流對(duì)沿岸氣候起降溫減濕的作用,如副熱帶大陸西岸沙漠氣候的形成;暖流對(duì)沿岸氣候起增溫增濕的作用,如歐洲西部溫帶海洋性氣候的形成。

(2)對(duì)海洋生物的分布:寒暖流交匯或冷海水上泛的地方多漁場(chǎng),如世界四大漁場(chǎng),其中北海道漁場(chǎng)、北海漁場(chǎng)和紐芬蘭漁場(chǎng)都在寒暖流交匯處,只有秘魯漁場(chǎng)受冷海水上泛影響。

(3)對(duì)污染物:擴(kuò)大污染范圍,加快凈化速度。

(4)對(duì)航運(yùn):順洋流航行可加快航速,逆洋流航行會(huì)減慢航速;此外,海霧、冰山等對(duì)航運(yùn)也有一定的影響。

(二)地表形態(tài)的塑造

1.內(nèi)力作用

(1)能量來(lái)源:來(lái)自地球內(nèi)部放射性元素衰變產(chǎn)生的熱能。

(2)表現(xiàn)形式:地殼運(yùn)動(dòng)、巖漿活動(dòng)和變質(zhì)作用。

地殼運(yùn)動(dòng)有水平運(yùn)動(dòng)和垂直運(yùn)動(dòng)兩種形式,水平運(yùn)動(dòng)形成綿長(zhǎng)的斷裂帶和巨大的褶皺山脈。垂直運(yùn)動(dòng)引起地勢(shì)的起伏變化和海陸變遷。巖漿活動(dòng)只有巖漿噴出地表才能直接影響地表形態(tài)。變質(zhì)作用不能直接塑造地表形態(tài)。

2.地質(zhì)構(gòu)造的種類(lèi)及判斷

3.外力作用

(1)外力作用的能量來(lái)源:來(lái)自地球外部,主要是太陽(yáng)輻射能和重力能。

(2)主要表現(xiàn)形式:風(fēng)化、侵蝕、搬運(yùn)、堆積和固結(jié)成巖作用。

(3)常見(jiàn)外力作用與地表形態(tài):

4.地質(zhì)剖面圖的判讀

(1)巖層新老關(guān)系的判斷方法:

①根據(jù)地層層序確定:沉積巖是受沉積作用而形成的,因而一般規(guī)律是巖層越老,其位置越靠下,巖層越新,其位置越靠上,即越接近地表。如圖1中Ⅲ巖層位置靠下,巖層較老;Ⅰ巖層位置靠上,巖層較新。

圖1

②根據(jù)生物進(jìn)化規(guī)律判斷:由于生物進(jìn)化總是由簡(jiǎn)單到復(fù)雜,由低級(jí)到高級(jí),因此保存復(fù)雜、高級(jí)生物化石的巖層總比那些保存簡(jiǎn)單、低級(jí)生物化石的巖層新。

③根據(jù)巖層的接觸關(guān)系確定:巖漿巖可以按照其與沉積巖的關(guān)系來(lái)判斷,噴出巖的形成晚于其所切穿的巖層,侵入巖晚于其所在的巖層。如圖1中Ⅳ巖層形成晚于其所切穿的巖層Ⅲ和Ⅱ。變質(zhì)巖是在變質(zhì)作用下形成的,而這多是在巖漿活動(dòng)的影響下形成的,因而變質(zhì)巖的形成晚于與其相鄰的巖漿巖。

(2)地質(zhì)構(gòu)造判斷方法:

①看巖層是否連續(xù),褶皺由連續(xù)的褶曲組成。如圖2中的乙、丙為由連續(xù)的褶曲組成的褶皺。

②看巖層的形態(tài)和地貌形態(tài):巖層向上拱起一般為背斜,未侵蝕前常成山嶺(如圖2中乙);巖層向下彎曲一般為向斜(如圖2中丙),未侵蝕前常成谷地或盆地。

圖2

③看巖層的新老關(guān)系:這是判斷背斜與向斜最可靠的方法。即中心部分巖層老、兩翼巖層新的是背斜。中心部分巖層新、兩翼巖層老的是向斜。

④看巖層是否受力破裂且沿?cái)嗔衙嬗忻黠@的相對(duì)位移,即巖塊是否有相對(duì)上升或下降運(yùn)動(dòng),如圖1中Ⅱ處、圖2中甲處均為斷層。若只有破裂而無(wú)位移,只能稱(chēng)為斷裂而不能稱(chēng)為斷層。

[打牢基礎(chǔ)]

1.世界氣候類(lèi)型與陸地自然帶的對(duì)應(yīng)關(guān)系(以北半球?yàn)槔?

2.影響山地垂直自然帶譜復(fù)雜程度的因素

(1)緯度:山體所在緯度越低越復(fù)雜,緯度越高越簡(jiǎn)單。

(2)海拔:山體海拔越高越復(fù)雜,海拔越低越簡(jiǎn)單。

(3)相對(duì)高度:山體相對(duì)高度大則復(fù)雜,相對(duì)高度小則簡(jiǎn)單。

3.影響山地垂直自然帶海拔高度的因素

(1)緯度:山體所在緯度低則海拔高,緯度高則海拔低。

(2)坡向:同一山體陽(yáng)坡高,陰坡低。

4.影響雪線分布高度的因素及雪線高低的判讀