馬自達m6動力數據怎么看-馬自達m6排量是多少

前言:不可否認,自主品牌正在進入一個不太好的惡性循環之中,慘烈的價格戰,其最終的結果也只能是兩敗俱傷,而一味追求低價的消費者們,亦是最終的受害者。精明的自主品牌開疆拓土,大多向更高級的的市場進軍,而海馬在推出M8之后,便回到緊湊級市場發掘新的增長點。于是,我們今天來到上海,試駕全新海馬M6,一款自主品牌的“大緊湊級”(A+級)車型。

這六七年來,海馬給我的印象并不深刻,像是班里一個內向普通的孩子,無功無過,低調的只有看到他的產品,我才會記起這樣一個品牌。這種性格延續到海馬的設計上,沒有家族設計、沒有酷炫元素,他們只是根據這兩年的趨勢,造出一款看得順眼的產品。

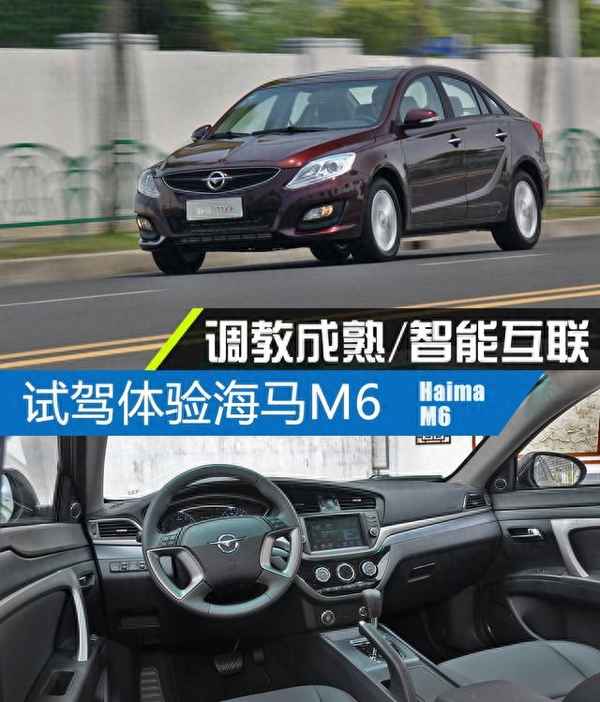

M6亦是這樣,整體的設計風格好像和現在的主流差了半代,流行的各種LED燈組在M6上也根本找不到。但是他并不老土,線條成熟、手法細膩,比傳統多了些激進個性,但又不像某些“自主殺馬特”那樣張揚輕浮。總之,M6給我的感覺就是一款很耐看的車型,盡管并不驚艷。

前臉飽滿立體,雖然你找不到什么設計上的點睛之筆,但組合在一起非常和諧。車側的上揚腰線有些新意,而多幅輪轂造型也和整車搭配妥當。尾部算是敗筆之一,既然要做A+級的產品,何故再搞出這些小氣設計。大尺寸的一體式尾燈也讓整個車尾的精致程度有所降低。

廠方宣稱M6的受眾是“泛90”人群,說實話,我到現在也沒搞懂這到底是怎樣一類人。我總是喜歡從產品力的角度為身邊朋友推薦車型,而大多數人則更相信“眼緣”,其實這不關乎于理性,只是一種偏愛而已。海馬M6在設計上沒有花哨的點綴,但我欣賞這種成熟的設計手法,略帶一些老牌日系車特有的味道。不知海馬所謂的“泛90”人群是否也是同樣的審美觀。

相比舒服的外觀設計,海馬顯然更希望從內飾設計上博人眼球,不過層疊式的設計并沒有很好的運用,在我看來,更像是雜亂的堆砌。不過好在功能區劃分比較清晰,各功能的使用也比較便捷。

內飾用料受制于成本,但還是運用了多種形式的裝飾覆蓋,看得出用心,但是效果一般,而且做工相對來說,只能算是良好,沒有達到自主大廠的水準。

同級中大多數都采用了運動感更強的三幅方向盤,但M6依然保守,不過手感不錯,也沒有讓我過多糾結。儀表臺的設計很復古,雖然加入了彩屏設計,但精致度不高。

M6的另一大宣傳亮點就是全新的MOOFUN系統,即海馬的新一代車載互聯系統。除了基本的影音功能外,通過與手機互聯,可以實現雙屏操作、應用拓展等,當然,看到繁雜的連接線,好心情立刻沒有了。更實際的其實是APP操作,可以實現遠程定位車輛、開啟燈光、解鎖車門等功能;同時支持預約保養、本地信息等內容。可以說,MOOFUN的功能全面且強大,海馬也希望藉此來吸引那些“泛90”人群。我個人的觀點相對保守,現在火爆的各類車載互聯系統,確對消費者有所幫助,但實際使用效果有限,在不增添過多購車預算的情況下,可以考慮。

作為一款A+級產品,海馬M6并沒有表現出非常出眾的空間水準,但比主流緊湊級還是要更寬敞一些,超過2米7的軸距,足以讓一個正常身高的男性舒適乘坐了。相對來說,后排座椅的舒適度更高,前排座椅還需要更多人性化考量,有效坐墊短小,角度欠佳。整體來說,座椅材質比較優秀,人機工程學稍顯不足。

在空間體驗上,M6還是表現出不錯的水平,各類杯架儲物格豐富,滿足日常所需綽綽有余。比較雞肋的算是中央扶手,位置偏后、容積過小,實用價值不高。另外,后備箱比較規整,只是容積亦沒有明顯優勢,而且做工粗糙、材質廉價,與內飾整體水準有較大差異。

在動力匹配上,全系采用1.5T發動機,這也是為了迎合國人的特殊需求,現在真是沒一款渦輪增壓發動機,都不好意思賣車了。這款1.5L渦輪增壓發動機最大功率120千瓦,最大扭矩223牛米,數據上非常漂亮,考慮到M6不足1.5噸的車重,動力水平基本與主流1.8L-2.0L的自然吸氣同級車型相似(據我們短途測試,油耗水平也基本相當)。

發動機的調校相對比較線性,沒有明顯的沖擊突兀,但同時發力也不夠強勁,提供連貫平穩的加速感受。中低轉速下,發動機輸出持續性好,但高于4000rpm之后,有明顯的動力回落現象,這也是渦輪增壓發動機的機械特點,日常使用中并不經常使用。

傳動系統匹配了一款CVT變速箱,整體感覺較為出色,動力銜接快速直接,并沒有一般CVT變速箱拖沓的感覺。但是偶爾中低速下收油,伴有明顯頓挫感,應該是CVT變速箱模擬檔位所致。

另外,這款CVT變速箱雖然表現出色,但仍不能消除結構缺陷,對于動力的抑制還是有所表現,就像撫平了波折的動力曲線,輸出趨向于更加平緩。在中低速高負荷工況下,情況最為嚴重,給人一種低扭不足的假象。

對于這套1.5T+CVT的動力組合,我們其實也不陌生,之前已經用于海馬S5車型,但是爆發了各種可靠性質疑,主要投訴點在于發動機異響等方面,在我們的短暫體驗中,并沒有感受到,不過這應該引起重視,我也希望海馬在M6車型上,會對動力系統的不足之處有所改進。

總的來說,M6的動力系統沒有太多亮點,表現相對成熟,但不夠出彩。變速箱相對來說更值得表揚,無論是工作效率還是對油門的反饋,都表現為同價位產品中的上乘。另外,在隔音方面,M6的表現超過了售價水準,這點同樣值得肯定的。

如果你此時認為M6只是一臺普通中庸的自主作品,就大錯特錯了。在我看來,M6最大的亮點并不是廠家所宣稱的“智能互聯”、“A+空間”等特點,而是底盤素質。

我曾經一直強調自主品牌之所以在極高性價比的同時,無法獲得更高級用戶的認可,其原因也在于行駛品質上。一臺車,樣子再好看,配置再多,終歸它還是要開的,舒適性、操控感這些看似基本、簡單而又難以兼顧均衡的感受,其實是自主品牌最欠缺的。

讓人意外的是,M6卻在這個方面給了我很好的感受,畢竟是曾經與馬自達有過合作,底盤素質非常成熟,這種成熟表現為懸掛幾何的優秀設定。在我們的試駕路段,基本上是上海的郊區,道路并不平整,細碎震動和大起伏很多,這也正好可以充分感受M6的底盤調教功力。

首先,M6非常舒適,但絕不是如老式美系車那樣忽悠,底盤緊湊規整,但懸掛擁有良好的濾震性,可以將細碎顛簸一掃而空,盡管這會犧牲一定的犀利操控感受。而對于大起伏路,懸掛亦可以拉住車身,并抑制回彈,穩定車身。這種感受我在自主品牌車型上很少遇到,成熟的調教風格讓我驚喜。

對于一款家用車而言,所謂的運動性無從談起,也根本沒有意義,在我看來,大家更需要的是相對精準的指向性和足夠的支撐韌性。M6并不是通過懸掛系統來單獨完成,而是整個底盤的組合效應。操控感確實不夠犀利,如果以運動性來判斷,無論是車頭的反應還是車身的跟隨性都有些拖沓,但對于一般家庭用戶而言,這種調教是到位的---相對準確的指向和小幅的方向曠量。

在高速駕駛時,底盤提供了良好的穩定性,助力調教很到位,能夠給駕駛者安心感,但低速下,方向有些沉重,或許是有意為之,畢竟像我這樣喜歡靈巧輕松駕駛感的消費者可能不在多數。在時速達到110KM/H時,出現了不該有的共振現象,這種擾人的高頻震動令人心煩意亂。另外一點小瑕疵是,油門剎車踏板的設計比較怪異,經常出現鞋被剎車踏板卡一下的問題,43號的鞋應該不是非主流的尺寸吧。

總的來說,M6的行駛性能讓我驚喜,如果動力系統能夠配合更完善的話,那么M6將會是一款動態素質非常優秀的產品。同車的媒體笑話我,對一臺10萬元內的大緊湊級車型,要求不要太苛刻。其實我并不是憤青,希望花夏利的錢買賓利,但是對于10萬元的家用車,可靠的產品、成熟的調教是最實惠的東西。

后記:初試M6,除了底盤調校比較成熟外,并沒有給我太多驚喜,在某些方面還會讓我感到這是一款急于上市的產品,某些人性化考量不夠充分。不過海馬非常清楚M6的賣點在哪里,“智能互聯”+“A+定位”+“渦輪動力”+“超高性價比”,這些元素非常能討好中國消費者,海馬M6集于一身。我的觀點可能更保守,不管如何做產品,自主品牌的口碑是靠產品品質一步步樹立起來的,這個過程很艱苦,但誰做到了,將主宰中國未來的自主市場。

(文章摘自騰訊汽車,特此感謝)

————————

了解我們:

選車好難?用車好煩?微信搜索“有車以后”找磚叔交流就對了!!

中國首個80后、90后新銳媒體人打造的選車、用車咨詢微信公眾號,汽車專家24小時在線權威解答。

iyourcar

↑↑↑↑↑↑長按可復制到微信添加朋友黏貼即可關注